It is clear that Pope Leo is 100% body and soul into Synodality. He spoke about overcoming the obstacles, namely, positional, thinking. When asked how to take this home to local communities, he stressed listening. He encouraged those raring to go to hold back and take time to listen to those who are moving at a slower pace.

The woman who presented for Europe, asked this question of Pope Leo:: what hope can you give Women to see women given equality in our church? It was clear he was uncomfortable answering the question. He would speak and say, I mean, speak some more and then say I mean, but his conclusion was that women are desperately needed in the church, giving the example of the role his mother played in their church when he was a young boy, but he believes that the problem we face is culture, We must overcome the cultural blocks to women’s equality. Take the time to listen. There were many good things shared R

We Are Church passed through the Holy Door

Going through the holy door is a symbolic act of a pilgrim's journey from sin to grace, representing a spiritual passage and a commitment to renewed faith. It is an act of devotion that, during a Jubilee Year, can also be linked to the remission of temporal punishment for sins, known as gaining an indulgence. The act evokes Jesus's words, "I am the door" (John 10:7), and is considered a way to enter more profoundly into the mystery of salvation.

I truly hope those who were present, as well as all who were being represented, feel energized by the experience. I deeply believe that our church and world benefit from our passion and commitment. I hope we are all able to be part of future synodal work, throughout every aspect of our church. Marianne

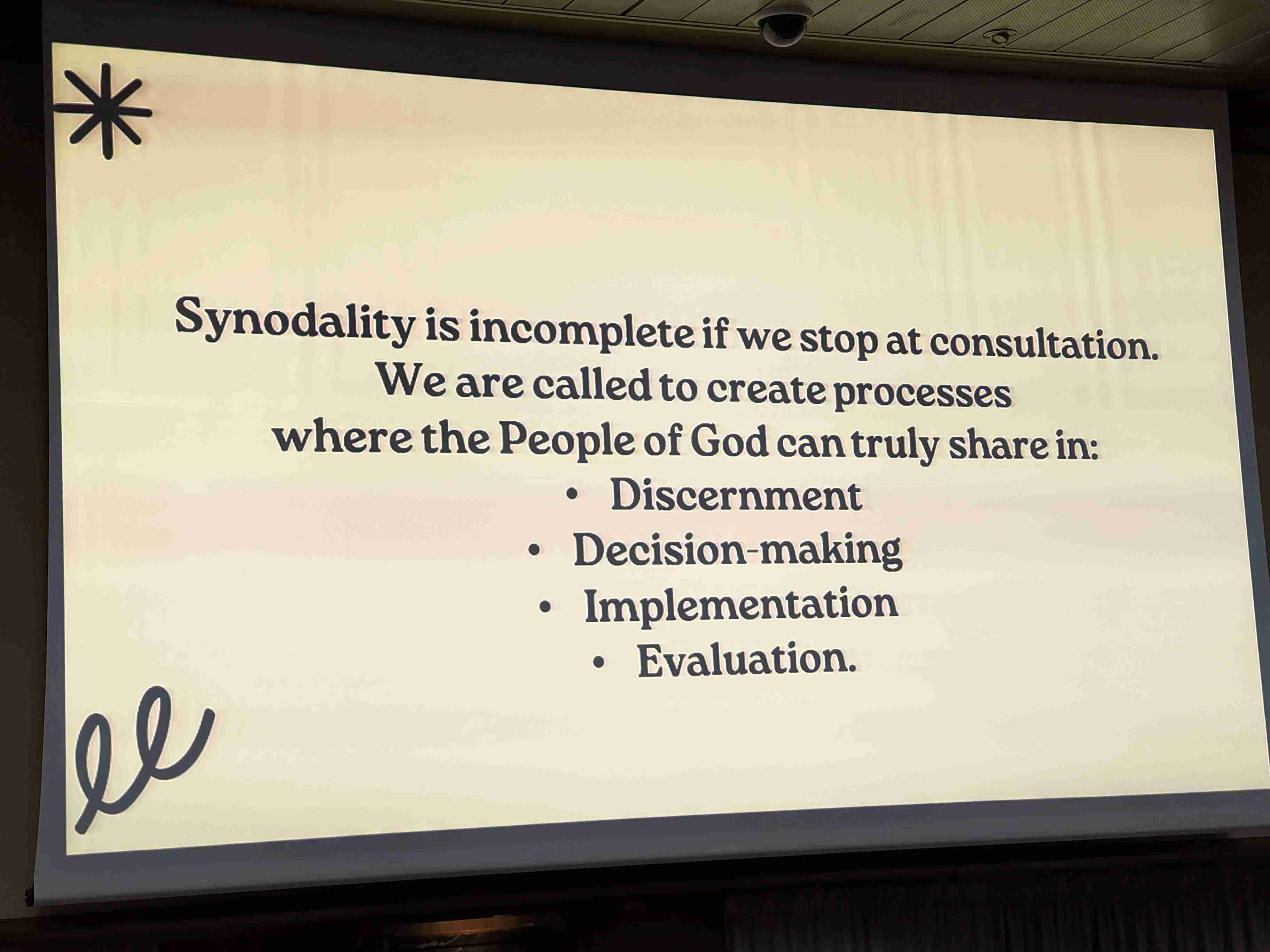

"Synodality is a culture among the diversity of cultures. It is not intended to be a click of like-minded people. Synodality is not synodality without diversity." RA reflection by martha heizer on the weekend

There are many signs of "the church is a'changing" - but there is still a long way to go. The mentality of power and subordination do not disappear quickly. But the winds of change are blowing and we have lots of wind wheels to use. In Rome it sometimes felt like a storm. Martha

We are greatly blessed with the leadership of Pope Leo, Cardinals Grech and Hollerich and Sr. Nathalie Becquart directing the Synod Office. Synodality is on its way forward! There is no turning back! Adelante, Avanti! We Are Church and we are here to stay!!!! Margaret-MaryPost Jubilee report in Kathpress

"Dear leaders of 'We Are Church,' 30 years ago you clearly identified key reform issues in our church and fearlessly demanded change. Today, after the conclusion of the Synodal Path and the resolutions we passed on precisely these issues, we can gratefully acknowledge that we stand on your shoulders. You paved the way for reform, demanded and established a forum for discussion, and since then, with admonition, a helpful dose of tenacity, and above all, as I experience it, a deep conviction of faith, you have consistently worked to ensure that these reforms become reality. A heartfelt thank you and a big thank you for all your commitment – to this day."Reflection by Colm holmes on the weekend Kirchenreform.AT - The bishops are on the move